江玉荣:与生命周期相匹配,重新设计企业年金的发放方式,从默默无闻到备受关注

江玉荣教授在“中国社会科学院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2024》发布式”上,针对企业年金的发放方式提出了重新设计的建议。以下是她的主要观点和解决方案:

1. 企业年金的现状与问题:

发展历程:企业年金于2004年开始建立,2012年、2013年参与人数逐渐增加,但法律纠纷也随之增多。从2013年到2022年,法律纠纷逐年上升,经济发达地区的案件较多。

主要问题:企业年金的权益结构不明确,给付主体责任模糊,取款触发条件严格,取款方式单一,难以抵御长寿风险,与资本市场衔接不完善。

2. 改革建议:

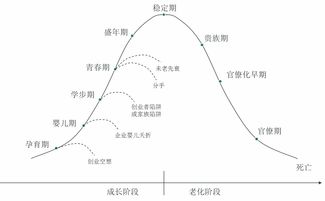

与生命周期相匹配的发放方式:江玉荣教授建议重新设计企业年金的发放方式,使其与生命周期相匹配,设计终身发放的产品,确保受益人终身都有年金领取。

权益结构与责任明确:构建以受益人为中心的权益体系,明确权利体系,确保给付主体责任清晰,允许有条件地提前支取。

税收政策完善:借鉴美国或英国的税收模式,建立全生命周期的投资策略,完善税收政策。

3. 其他相关建议:

降低准入门槛:浙江省人力资源和社会保障厅副厅长毛鹏岳建议降低企业年金准入门槛,扩大覆盖面,鼓励有条件的市县为用人单位及个人提供缴费补贴。

创新机制:郑秉文指出,需要简化企业年金建立的流程,降低门槛,支持中小企业或小微企业建立或联合建立企业年金。

通过这些改革措施,可以更好地完善企业年金制度,使其更加符合职工的长期养老需求,提高企业和职工的参与积极性,从而实现多层次养老保障体系的功能定位。你知道吗?最近有个大人物在谈论企业年金的话题,他就是合肥大学经济与管理学院的江玉荣教授。他提出了一个让人眼前一亮的想法——与生命周期相匹配,重新设计企业年金的发放方式。听起来是不是很有意思?那就让我们一起来看看这个话题背后的故事吧!

企业年金:从默默无闻到备受关注

说起企业年金,可能很多人还不太熟悉。简单来说,它就是一种补充养老保险,旨在为员工提供更加丰厚的退休生活。2004年,我国开始建立企业年金制度,但直到2012年、2013年,参与人数才逐渐增多。随之而来的是法律纠纷的增多,据统计,从2013年到2022年,关于企业年金的法律纠纷逐年上升,累计达到五六千件。看来,企业年金的发展之路并非一帆风顺。

问题重重:企业年金发放方式的困境

江玉荣教授指出,企业年金待遇给付的问题,如权益结构、给付条件、领取方式等,实际上与我国的财税制度和金融相关制度有着密切的联系。那么,具体有哪些问题呢?

1. 待遇权利不明确:企业年金待遇权利的主要内容,包括期待权、请求权和支配权,但在实际操作中,这些权利往往模糊不清。

2. 权益结构混乱:企业年金支付的流程图和职业年金的支付涉及到各个主体,但法律上并没有明确的规定,相关合同中也规定得比较潦草,导致权益结构实际上是不清的。

3. 给付主体责任模糊:在权益结构不明确的情况下,给付主体责任也变得模糊,让人难以捉摸。

4. 取款条件严格,方式单一:取款触发的条件非常严格,而且取款方式比较单一,难以抵御长寿风险。

与资本市场衔接不完善:二、三支柱没有打通,取了钱以后有没有好的投资渠道?这些问题都需要在完善企业年金制度时考虑。

以受益人为中心,构建权利体系

面对这些问题,江玉荣教授提出了一个解决方案:以受益人为中心,构建权利体系。具体来说,可以从以下几个方面着手:

1. 明确待遇权利:将期待权、请求权和支配权等权利明确化,让员工对自身权益有更清晰的认识。

2. 规范权益结构:明确企业年金支付的流程图和职业年金的支付,确保权益结构的清晰。

3. 明确给付主体责任:在权益结构明确的基础上,明确给付主体责任,让员工在遇到问题时能够找到责任人。

4. 优化取款条件与方式:放宽取款条件,丰富取款方式,以抵御长寿风险。

企业年金作为我国养老保险体系的重要组成部分,其发展之路任重道远。江玉荣教授提出的与生命周期相匹配,重新设计企业年金的发放方式,无疑为我国企业年金制度的改革提供了新的思路。让我们期待在不久的将来,企业年金能够为更多员工带来更加美好的退休生活!