山西“四普”新发现不可移动文物712处,北魏时期石窟艺术的瑰宝

在山西省第四次全国文物普查(简称“四普”)启动至今,已新发现不可移动文物712处。这些新发现的文物中,一些重要发现填补了地区文物资源的空白,进一步丰富了山西的文物资源库。

山西省文物局在12月25日的新闻发布会上介绍了相关情况,指出省委、省政府出台了一系列推动新时代山西文物事业高质量发展的实施意见和行动方案,包括《山西省文物安全责任制实施办法》等,不断压实文物保护利用责任。

此次文物普查不仅是对历史文化遗产的一次全面盘点,更是对文物资源状况的全面掌握,以确保这些宝贵遗产得到妥善保护。普查过程中,山西省建成了全国首家线上监管加线下巡查机制,累计发现并整改了4005处安全隐患。

此外,山西省还积极推动文物数字化战略,并实施了一系列重大专项,包括对39处国宝级文物单位的提质增效工作。通过这些措施,山西省致力于构建文化遗产“大保护”工作格局,进一步夯实文物工作的基础你知道吗?最近山西的文物界可是热闹非凡呢!第四次全国文物普查(简称“四普”)在山西大地展开,竟然新发现了712处不可移动文物,这可真是让人惊喜连连啊!接下来,就让我带你一起探索这些宝藏吧!

探寻古迹,山西“四普”新发现712处不可移动文物

2024年5月,第四次全国文物普查正式进入实地调查阶段,一直持续到2025年5月。这次普查以县域为基本单元,实地开展文物普查。山西省文物局副局长王振华透露,普查工作启动以来,已经投入了7000余万元人民币的经费,还配备了800余台普查专用设备。此外,还建立了专家包市机制与试点推动机制,吸纳了1200余名基层专业人员,组建了170余支普查队伍。

在这次普查中,山西省共复查了第三次全国文物普查(简称“三普”)登记的不可移动文物31544处,复查率达到了58.5%。而新发现的不可移动文物就有712处,其中不乏一些填补地区文物资源空白的重要发现。

太原磺厂石窟:北魏时期石窟艺术的瑰宝

在太原市万柏林区磺厂村,普查人员发现了一处北朝后期的石窟。初步考证,这处石窟为北魏延昌年间所开凿,距今已有1500余年。这是目前已知太原市范围内开凿时间最早的石窟,内部为三壁三龛式,共有造像9尊,具有重要文物和学术价值。

磺厂石窟的发现,不仅丰富了太原西山石窟地域的丰富性,还为山西石窟寺研究提供了新的时间坐标。专家们认为,这处石窟的时代特征鲜明,信息明确,是北魏孝文帝改革后石窟造像艺术汉化趋势的典型代表。

忻州长城资源:填补全国长城资源调查空白

在忻州市定襄县白村北寨址,普查人员新发现了一处长城资源。这处长城填补了全国长城资源调查中定襄县没有长城资源的空白。专家们表示,这处长城的历史价值和文化意义不容忽视。

古交岔口风则峁遗址:探索中华民族早期文明

在古交市岔口村,普查人员发现了一处名为风则峁的遗址。据专家推断,该遗址的时代为庙底沟二期文化。它的发现为探索中华民族早期文明、晋中盆地新石器时代文化发展序列以及汾河流域史前文化的面貌提供了新的实物证据。

太原市新发现文物线索:丰富文物谱系

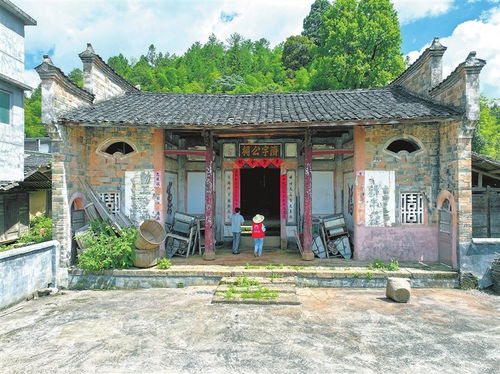

除了上述重要发现外,太原市文物部门还公布了其他30处新发现文物线索。这些文物线索包括万柏林区磺厂石窟、古交市岔口风则峁遗址、迎泽区永祚寺住持砖墓塔、杏花岭区镇远桥遗址等。

这些新发现文物的发现,不仅丰富了太原市文物谱系,也为研究我国历史文化提供了宝贵资料。可以说,这次“四普”普查让山西的文物资源得到了进一步的挖掘和保护。

山西“四普”新发现不可移动文物712处,这些宝藏的发现让我们对山西的历史文化有了更深入的了解。相信在未来的日子里,还会有更多珍贵的文物被发现,让我们一起期待吧!