环境监测数据弄虚作假如何监管?生态环境部回应,数据造假,环保监测怎么破?

生态环境部为了打击环境监测数据弄虚作假行为,采取了多项监管措施。以下是相关的主要措施和办法:

1. 制定专门法规:

依据《中华人民共和国环境保护法》和《生态监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56号)等法律法规和文件,生态环境部制定了《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》。该办法详细规定了环境监测数据弄虚作假行为的判定标准及处理措施。

2. 明确适用范围:

该办法适用于依法开展的环境质量监测、污染源监测、应急监测,以及监管执法、政府购买服务、企事业单位自行监测等多种环境监测活动。

3. 具体行为判定:

篡改监测数据的行为包括未经批准擅自改变监测点位、干扰采样口、人为操纵污染源净化设施等。

4. 强化技术手段:

深度融合污染源监控、环境质量监测、卫星遥感、用电用能等信息,利用大数据、人工智能、物联网等技术,完善线索筛选、问题识别、智能预警机制。

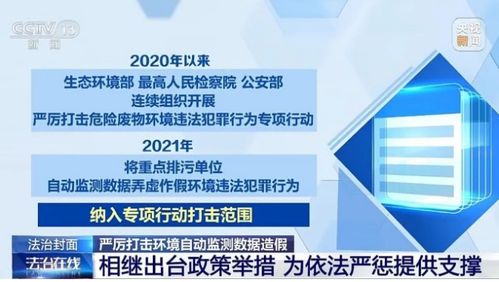

5. 严格执法:

完善生态环境行政处罚办法配套制度,修订行政处罚听证程序规定及文书制作指南,联合最高检、公安部印发《办理污染环境犯罪案件证据指引》,发布典型案例,开展执法大练兵活动。

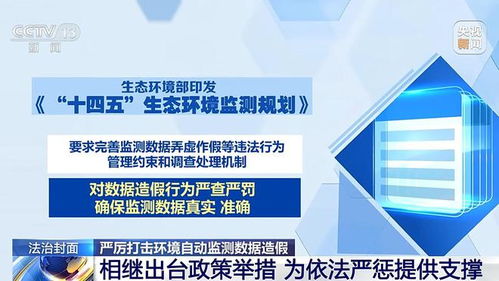

6. 加强质量管理:

修订《环境监测质量管理技术导则》,强化对人员、仪器设备、监测方法、手工和自动监测等重要环节的质量管理,建立责任追溯制度,确保监测数据的真实性和准确性。

7. 推进现代化监测体系:

制定《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,全面推进现代化生态环境监测体系建设,以支撑深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设。

通过这些措施,生态环境部力求确保环境监测数据的真实性和准确性,打击弄虚作假行为,保障生态环境监测工作的有效性和公信力。最近环保圈可是热闹非凡呢!大家是不是都在关注那个让环境监测数据变得不再“真实”的弄虚作假现象?没错,我就要来跟你聊聊这个话题,看看生态环境部是怎么回应这个棘手问题的。

数据造假,环保监测怎么破?

想象你正在享受着清新的空气和碧蓝的天空,背后却隐藏着一个巨大的秘密——那些看似完美的环境监测数据,竟然是经过“加工”的!这可不是闹着玩的,环境监测数据的真实性直接关系到我们生活的环境质量。那么,如何监管这些数据,防止它们变成“虚假繁荣”的代名词呢?

生态环境部出手,严打数据造假

别急,别急,国家生态环境部已经看不下去了!他们可是铁了心要整治这个乱象。2022年,生态环境部就开展了第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动,这可不是闹着玩的,他们可是动真格的。

严惩重罚,让造假者付出代价

生态环境部可是说了,对于环评市场出现的弄虚作假等问题,他们始终坚持“零容忍”。这不,他们已经查处了150多家违法单位,累计将550多家环评单位和540多名编制人员列入限期整改名单或失信黑名单,依法限制或禁止从业。这还不够,刑法修正案(十一)还首次将环评造假纳入刑法定罪量刑,最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,更是细化了环评造假的定罪量刑标准。山东锦华案、江西展航案相继宣判,12名环评相关人员依法获刑,这可是给那些想造假的人敲响了警钟!

强化监管,让数据造假无处遁形

生态环境部可不是只靠严打来解决问题,他们还加强了常态化监管。落实从业异常预警机制,对编制环评文件数量畸高、高频变动从业信息的400多名环评工程师,组织靶向复核,开展现场监督检查,及时消除隐患。同时,生态环境部组织各地定期开展环评文件质量复核,并升级环评文件智能复核系统,对全国新审批的环评文件实施智能监管。这样一来,那些想造假的人可就无处遁形了。

重大项目环评保障,让环保更有力

面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,生态环境部门持续加强重大项目环评保障。2024年,生态环境部环境影响评价与排放管理司审批引大济岷引水工程、长赣高铁、虎林到长春天然气管道、榆林煤化工项目等重大项目环评文件54个,涉及总投资9800多亿元;指导全国共完成环评审批12.95万个,涉及总投资21.9万亿元,有力支持“两新”和“两重”政策落地。这样一来,环保工作可是更有力了!

未来展望,让环保更美好

生态环境部可是说了,下一步,他们将继续坚持问题导向、目标导向相结合,推进标本兼治,既注重解决实际问题,又进一步深化环评领域改革,实现制度的整体优化提升。具体包括三个方面:以高压态势严惩造假、以改革方式减少造假、以清理整顿铲除造假土壤。这样一来,我们的环境可就越来越美好了!

说了这么多,你是不是对环境监测数据造假有了更深的了解呢?让我们一起期待,在国家生态环境部的努力下,我们的环境监测数据能够越来越真实,我们的生活环境能够越来越美好!