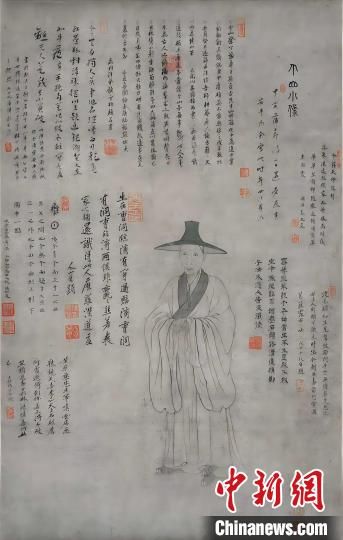

【东西问】周晓健:《墨荷图》里藏着八大山人怎样的笔情纵恣?,八大山人墨荷图

《墨荷图》是明末清初著名画家八大山人(原名朱耷)创作的一幅重要作品,展现了其独特的绘画风格和艺术成就。以下是关于《墨荷图》及其艺术特色的详细介绍:

1. 画作基本信息:

名称:《墨荷图》

作者:八大山人(朱耷)

尺寸:纵178厘米,横92厘米

材质:纸本墨笔

馆藏:江西省南昌市八大山人纪念馆

2. 创作背景:

八大山人,原名朱耷,是明太祖朱元璋第十六子朱权的九世孙。他在明亡后经历了坎坷的命运,初为僧,后为道,再还俗。八大山人以大写意水墨画著称,是中国画的一代宗师,与石涛、渐江、石溪并称“四大画僧”。

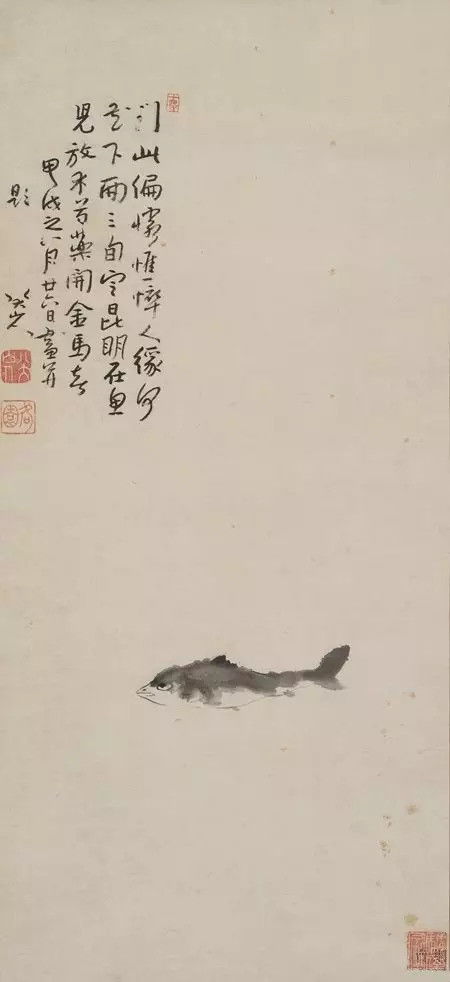

3. 绘画风格:

《墨荷图》是八大山人晚年具有代表性的一幅作品,整体呈“门”字形构图。画中运用了墨色干湿浓淡的变化和抑扬顿挫的笔触,表现出圆润修长的荷茎、大面积的荷叶和轻柔婉约的荷花,具有极强的视觉效果。

4. 艺术特色:

构图:画作整体布局巧妙,通过荷叶的分割处理,使画面显得既完整又富有变化。

笔触:八大山人的笔触老辣娴熟,尤其是山石的描绘,纵横随意中不失章法。

意境:作品展示了“接天莲叶无穷碧”的意境,尽显洒脱豪迈之情和八大山人高超逸的人格境界。

5. 影响:

八大山人的《墨荷图》不仅展示了其个人的艺术风格,也对中国美术史产生了深远影响。其独特的构图、笔法和意境,推动了中国大写意画的走向巅峰,对后世画家产生了重要影响。

通过以上信息,可以看出《墨荷图》不仅是八大山人艺术成就的代表作,也是中国美术史上的重要作品,展示了八大山人高超的绘画技艺和深邃的艺术思想。你知道吗?在江西南昌青云谱梅湖的小岛上,有一座特别的地方,那就是八大山人纪念馆。这里可是中国第一座古代画家纪念馆呢,里面藏着许多珍贵的画作,其中就有那让人心驰神往的《墨荷图》。今天,就让我带你一起走进这幅画,看看八大山人笔下的荷塘世界,感受那份独特的笔情纵恣。

一、荷塘里的“门”字形

走进《墨荷图》,首先映入眼帘的是那独特的“门”字形构图。这幅画的长宽比例约为178厘米×90厘米,荷杆长达1.2米,一气呵成,一笔成型。细小且纤长的荷杆拔地而起,蜿蜒而上,撑起大而宽的荷叶,显得上重下轻,有一种不稳的感觉。这种构图让人仿佛能感受到荷叶在风中摇曳摆动之美感。

二、荷叶的留白艺术

你知道吗?在《墨荷图》中,八大山人并没有像往常画家那样用笔墨勾勒出荷叶的筋络,而是选择留白来体现荷叶。这种处理方式让人眼前一亮,仿佛荷叶在墨色中自然生长,展现出荷叶的不同状态。这种独特的表现手法,让人不禁为八大山人的匠心独运而赞叹。

三、仰视视角下的荷塘

在《墨荷图》中,八大山人采用了仰视的视角来描绘荷塘。这种视角在前人画作中并不多见,却为这幅画增添了别样的韵味。从仰视的角度看,荷叶显得更加高大,荷杆更加修长,整个画面给人一种清新脱俗的感觉。

四、墨色干湿浓淡的变化

在《墨荷图》中,八大山人运用了墨色干湿浓淡的变化,使得画面更加生动。他通过抑扬顿挫的笔触,表现出了荷茎的圆润修长,荷叶的轻柔婉约。这种墨色的运用,让人仿佛能闻到荷花的清香,感受到荷塘的宁静。

五、荷塘里的“神仙气”

在《墨荷图》的钤印中,我们可以看到“可得神仙”和“八大山人”的字样。这不禁让人好奇,八大山人为何要在画作中留下这样的印记?原来,这与他的人生经历有关。八大山人原名朱耷,是明太祖朱元璋第十六子朱权的九世孙。他生于帝王宗室之家,长在皇朝陷落之后,一生坎坷。最终,他归于淡泊,寄情于书画。这枚“可得神仙”的印,正是他穿梭佛、道,最终寄情书画的体现。

《墨荷图》是八大山人晚年具有代表性的一幅作品,也是他推动中国大写意走向巅峰的经典之一。这幅画以其独特的构图、留白艺术、仰视视角、墨色变化和“神仙气”,展现了八大山人独特的艺术魅力。站在八大山人纪念馆的展厅里,凝视着这幅《墨荷图》,仿佛能听到荷塘里的蛙鸣,感受到那份宁静与美好。