生态环境部:对监测数据造假保持“零容忍”,数据造假,后果严重

生态环境部对监测数据造假问题采取了一系列严厉措施,以保持“零容忍”的态度。以下是具体情况:

1. 专项整治行动:

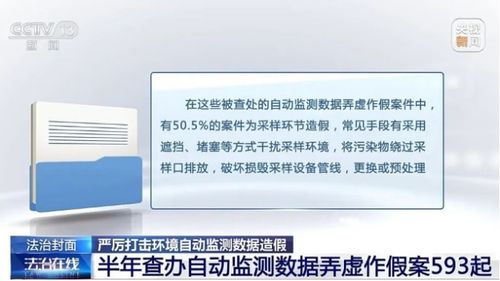

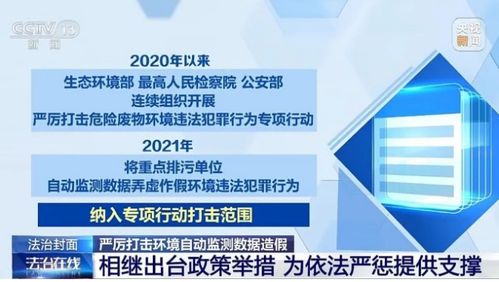

自2022年10月以来,生态环境部联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部和市场监管总局,开展了专项整治行动。共查处了1968家弄虚作假的第三方环境监测机构,移送了167起刑事案件,并公开曝光了62个典型案例,起到了强大的震慑作用。

2. 法治保障:

生态环境部正在配合司法部加快推进《生态环境监测条例》的制定工作。该条例将以打击监测数据造假为重点,赋予生态环境部门更大的打假处罚权限,进一步压实排污单位的数据质量主体责任,确保数据真实准确,并提高违法成本。

3. 科技赋能:

生态环境部积极探索运用大数据分析、人工智能等信息化技术,应用视频监控、北斗定位、数据和参数直联直采等技术,实现“现场可视、设备可溯、监测可查”,从而提升监测数据的真实性和准确性。

4. 部门联动:

生态环境部与多部门协同发力,通过专案督导、提级查办、联合挂牌督办等手段,加大监管力度,巩固第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治成果。

5. 典型案例:

生态环境部连续发布多批第三方监测数据造假的典型案例,例如今年10月通报的山西方创公司和西安科纳公司两起刑事案件,这些案例中的造假手段包括“不到现场、到了不采、采了不测、测了篡改”。

通过这些措施,生态环境部致力于从根源上解决生态环境监测数据造假问题,确保监测数据的真实性和可靠性。你知道吗?最近生态环境部可是出了个大动作,对那些监测数据造假的坏蛋们,他们可是下了“零容忍”的决心!这事儿可不小,咱们得好好聊聊,看看这背后到底隐藏着什么。

数据造假,后果严重

首先,咱们得弄明白,为什么监测数据造假会成为生态环境部眼中的“眼中钉”。其实,监测数据是衡量一个地区生态环境状况的重要依据。如果这些数据不真实,那后果可就严重了。

想象一个城市空气质量监测数据造假,可能会让市民误以为空气质量很好,从而忽视了环保措施。再比如,水污染监测数据造假,可能会导致污染问题被忽视,影响居民健康。所以,生态环境部对监测数据造假保持“零容忍”,是有其深刻意义的。

严打行动,势在必行

那么,生态环境部是如何打击监测数据造假的呢?咱们来一探究竟。

1. 加强监管:生态环境部对监测数据进行了严格的审查,一旦发现异常,立即进行调查。他们还建立了监测数据质量评估体系,确保数据的真实性。

2. 技术手段:生态环境部利用现代科技手段,对监测设备进行定期校准和维护,确保数据的准确性。同时,他们还引入了无人机、卫星遥感等技术,对重点区域进行实时监测。

3. 严格执法:对于那些涉嫌造假的单位和个人,生态环境部依法进行查处。近年来,已有不少企业和个人因监测数据造假被处罚。

案例剖析,警示后人

为了让大家更直观地了解监测数据造假带来的危害,咱们来剖析几个典型案例。

案例一:某市环保局在空气质量监测中,长期篡改数据,导致市民对空气质量产生误判。最终,该市环保局局长被免职,相关责任人受到处罚。

案例二:某企业为逃避环保监管,篡改废水排放监测数据。在生态环境部的调查下,该企业被责令整改,并处以高额罚款。

这些案例告诉我们,监测数据造假不仅会损害公众利益,还会让企业和个人付出沉重的代价。

全民参与,共建美好家园

打击监测数据造假,需要全社会的共同努力。咱们作为普通公民,也可以为环保事业贡献一份力量。

1. 提高环保意识:我们要了解监测数据的重要性,关注环保问题,积极参与环保活动。

2. 举报违法行为:如果发现监测数据造假,要及时向生态环境部门举报。

3. 倡导绿色生活:从自身做起,减少污染排放,为改善生态环境贡献力量。

生态环境部对监测数据造假保持“零容忍”,是为了守护我们的绿水青山。让我们携手共进,共同为美好家园而努力!