消费比例跟不上装机容量 可再生能源电力如何“用得稳”,装机容量飙升,消费比例却原地踏步

可再生能源电力“用得稳”的关键:提高消纳比例

尽管我国可再生能源装机容量持续增长,但电力消纳问题仍然突出。为了确保可再生能源电力“用得稳”,需要从以下几个方面着手:

1. 优化电力调度机制:

加强跨区域电力交易: 打破省间壁垒,促进电力资源优化配置,将富余的可再生能源电力输送到需求旺盛的地区。

提升电力系统灵活性: 发展储能技术、抽水蓄能电站等,提高电力系统的调峰能力,更好地适应可再生能源电力的波动性。

建立辅助服务市场: 鼓励电力用户参与调峰、调频等辅助服务,提高电力系统的运行效率。

2. 推动电力需求侧管理:

发展智能电网: 利用大数据、人工智能等技术,实现电力供需的精准匹配,提高电力系统的运行效率。

推广节能技术: 鼓励电力用户使用节能设备,降低电力需求,提高电力消纳能力。

发展需求响应机制: 鼓励电力用户在电力供应紧张时降低用电负荷,提高电力系统的灵活性。

3. 加快可再生能源电力消纳设施建设:

建设跨省跨区输电通道: 打破地域限制,将可再生能源电力输送到更广阔的市场。

发展储能设施: 建设抽水蓄能电站、电化学储能等设施,提高电力系统的调峰能力。

发展氢能等新兴能源: 将可再生能源电力转化为氢能等新兴能源,提高电力消纳能力。

4. 加强政策支持:

完善可再生能源电力消纳政策: 制定更加严格的消纳责任考核机制,确保可再生能源电力优先上网。

加大财政补贴力度: 对可再生能源电力消纳设施建设和运营给予财政补贴,降低企业成本。

鼓励社会资本参与: 通过PPP模式等,吸引社会资本参与可再生能源电力消纳设施建设。

5. 加强科技创新:

发展高效、低成本的可再生能源发电技术: 提高发电效率,降低发电成本。

发展智能电网技术: 提高电力系统的智能化水平,更好地适应可再生能源电力的波动性。

发展储能技术: 降低储能成本,提高储能效率。

通过以上措施,可以逐步提高可再生能源电力的消纳比例,确保可再生能源电力“用得稳”,为我国能源转型和绿色发展做出贡献。 你知道吗?最近可再生能源电力的发展可是风生水起,装机容量节节攀升,但消费比例却好像有点“拖后腿”。这可真是让人有点摸不着头脑,今天咱们就来聊聊这个话题,看看可再生能源电力如何才能“用得稳”。

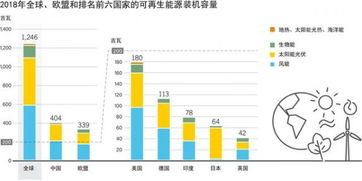

装机容量飙升,消费比例却原地踏步

先来给你看一组数据:2023年,我国可再生能源新增装机3.7亿千瓦,占全国新增发电装机容量的82.7%,妥妥的电力新增装机主力军!但是,你知道吗?尽管装机容量这么高,可再生能源的消费比例却只有19%左右。这可真是让人有点哭笑不得。

专家支招:关键在于科技创新

面对这样的现状,专家们可是操碎了心。中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民表示,要缩小装机容量与消费比例之间的差距,关键在于通过解决关键科技问题推动能源结构调整。

低碳、零碳、负碳,构建绿色能源体系

中国工程院院士、苏州实验室主任徐南平也提出了自己的看法,他认为,通过低碳、零碳、负碳关键材料与技术创新,构建绿色能源与工业体系、优化产业结构,才能摆脱经济发展对含碳资源的依赖。

储能技术:可再生能源的“能量银行”

那么,如何以科技为支撑,提升可再生能源消费比例呢?专家们一致认为,长时储能是关键。可再生能源具有间歇性、波动性和季节性等特性,时有时无,不稳定性的特点让它的利用率大打折扣。而储能技术就像一个“能量银行”,在发电多的时候将电力储存起来,在发电少或者需要用电的时候再释放出来,这样一来,可再生能源的利用率就能得到有效提升。

我国储能技术发展现状

目前,我国在短时高频、中短时长储能方面已有明确的解决方案,但在安全性和成本方面仍有改进空间。锂离子电池、铅酸电池等技术已经较为成熟,但储能成本较高,导致可再生能源发电成本大幅提升。在长时低频储能领域,传统的抽水储能方式只能满足大规模储能的部分要求。而氢能、甲醇等化学储能具有物质和能量的双重属性,有望成为未来储能技术的新方向。

解决弃风弃光,实现可持续发展

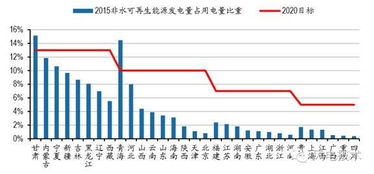

当然,除了储能技术,解决弃风弃光问题也是提升可再生能源消费比例的关键。中国工程院刘吉臻院士科研团队在中国工程院院刊《Engineering》2021年第11期发表的文章《中国高比例可再生能源电力消纳的瓶颈与对策》中,针对可再生能源消费中存在的问题,分析了制约可再生能源发电容量的4个关键性因素:功率平衡、功率调节性能、输电容量和负荷水平。

解决方案:多管齐下,共促发展

针对这些瓶颈,文章提出了7个解决方案,包括促进集中式和分布式可再生能源的协作发展、提高火力发电调峰的灵活性、增加灵活可调的能源比例、加快输电通道和柔性电网的建设、发展需求响应和虚拟发电厂、发展可再生能源主动支撑与储能技术、建立合适的政策和市场机制。

未来展望:清洁能源,点亮美好生活

可再生能源电力的发展前景广阔,但要想“用得稳”,还需要我们共同努力。相信在科技创新、政策支持、市场机制等多方面的共同努力下,可再生能源电力必将为我国乃至全球的可持续发展贡献更多力量,点亮美好生活。