报告:中国耕地布局从“南减北增”转为“南北双增”,2024中国耕地面积变化统计图

根据最新的报告,中国的耕地布局正在经历显著变化。过去持续多年的“南减北增”趋势已经开始转变为“南北双增”。具体来说,秦岭淮河以南地区的耕地净增加了210.5万亩。这一变化反映了国家在耕地保护和管理方面的政策调整和成效。

此外,从坡度变化来看,园林地逐渐“上山”,而耕地则呈现“下山”的趋势。具体数据显示,全国坡度25度以上的坡耕地净减少了132.19万亩(不含梯田),而2度以下的耕地则净增加了714.7万亩。这些变化表明,国家在优化耕地布局、提高耕地质量方面取得了显著进展。

总的来说,这些变化不仅有助于增加耕地面积,还通过调整耕地布局和坡度,提高了耕地的利用效率和可持续性。你知道吗?最近有个大新闻,让人兴奋不已!咱们国家的耕地布局,竟然从“南减北增”神奇般地变成了“南北双增”!这可不是小事情,它关系到咱们的粮食安全,关系到咱们每个人的“饭碗”呢!下面,就让我带你一起,从多个角度来探究这个神奇的变化吧!

一、耕地面积:从“南减北增”到“南北双增”

你知道吗?2023年,我国的耕地面积达到了19.29亿亩,比2019年增加了1120.4万亩,增幅达到了0.58%。这个数字背后,可是有着不少故事呢!

以前,咱们国家的耕地布局是“南减北增”,也就是说,南方地区的耕地面积在减少,而北方地区的耕地面积在增加。这是因为南方地区多山地,耕地资源相对较少,而北方地区平原广阔,耕地资源丰富。但是,近年来,随着国家政策的调整和农业技术的进步,南北耕地面积的变化趋势开始发生了转变。

2023年末,全国耕地面积与2019年相比,南方地区耕地净增加了210.5万亩,而北方地区耕地净增加了910.9万亩。这样的变化,无疑为我国的粮食生产提供了更加坚实的保障。

二、耕地类型:旱地、水田、水浇地,各有千秋

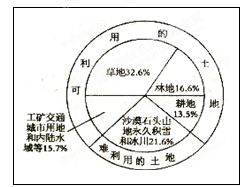

耕地,可是咱们的“命根子”。那么,这些耕地都是什么类型的呢?据2023年度全国国土变更调查结果显示,我国耕地类型主要包括旱地、水田和水浇地。

旱地,占比50.2%,是我国耕地面积最大的类型。水田,占比24.2%,虽然面积不如旱地,但却是粮食生产的重要基地。水浇地,占比25.6%,虽然面积不是很大,但却是提高粮食单产的关键。

值得一提的是,黑龙江、内蒙古、河南、吉林和新疆这五个省区的耕地面积均超过1亿亩,合计耕地面积接近全国耕地面积的40%。这些地区,可是我国粮食生产的重要支撑。

三、耕地保护:严守红线,确保粮食安全

耕地保护,可是国家的大事。为了确保粮食安全,我国实施了一系列严格的耕地保护措施。

首先,我们有了《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》,明确全国耕地保护任务目标为18.65亿亩,保持到2035年不变。这就是我们常说的“十八亿亩耕地红线”。

其次,我们有了“最严格的耕地保护制度”。这个制度,要求各省区市人民政府对本行政区域耕地保护负总责,并将耕地保护责任目标落实情况纳入地方考核之中。

再次,我们有了“低效用地再开发”试点。在北京等15个省份43个城市开展试点,启动实施再开发153.55万亩。这些措施,都是为了确保耕地资源的合理利用,保障粮食安全。

四、未来展望:耕地保护,任重道远

耕地保护,是一项长期而艰巨的任务。面对我国人多地少的国情,我们必须要时刻保持警惕,严守耕地红线,确保粮食安全。

未来,我们要继续加强耕地保护,提高耕地质量,发展现代农业,提高粮食单产。同时,我们还要加强国际合作,引进先进的农业技术和管理经验,为我国的粮食生产注入新的活力。

耕地保护,关乎国家粮食安全,关乎中华民族的永续发展。让我们携手共进,为守护这片沃土,为保障粮食安全,贡献自己的一份力量!